Mi fa pensare ad un attore di prima

grandezza che esegue la parte di un eroe destinato a salvare dalla

distruzione tutto quel vasto repertorio della cultura musicale

contemporanea che si può racchiudere con un “ascoltabile” e

contrapporre al “passabile”. L”ascoltabile” è frutto della

creatività umana, dell’eros realizzato o tradito della ricerca e

dei pensiero positivo. Il “passabile” è il tradimento delle

emozioni, la rovina della psiche, la somma dei tanti Giuda che hanno

conquistato gli avamposti dell’industria del consumo di massa, i

molti sovversivi che spacciano gas tossici per olezzi afrodisiaci.

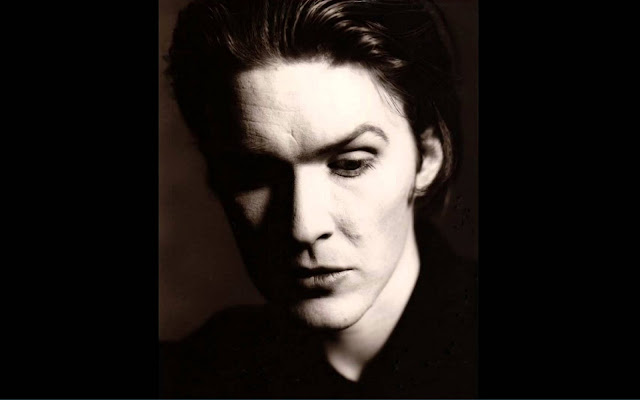

Ed è un grande uomo di scena, il

Sylvian che mi presenta lo scenario devastato dalle sue percezioni.

La sua vita è stata un continuo sbattere porte in faccia a traguardi

ottenuti troppo facilmente, a scontatezze che improvvisamente hanno

preso il posto di faticose conquiste estetiche.

Sembrerebbe uno che

si piange addosso, ma le cose stanno diversamente. Sylvian parla come

uno che in un certo senso l’ha pagata tutta, la sua voglia di

andare oltre. Un Herman Hesse dei nostri giorni, che a malincuore ha

accettato il ricatto del mercato e che adesso vende la sua mercanzia

benché non riesca mai a far proprio quello spirito entusiasta di chi

sa che al tramonto tornerà a casa con le tasche piene. Lui magari è

tornato qualche volta con le palle piene. Di cosa? Forse di

disprezzo, e forse anche per se stesso. Forse di cattiveria, accesa

come un fuoco dalle troppe inibizioni provocate da quello che lui

definisce “despicable environment”. Il fatto è che Sylvian si

espone comunque ad un giudizio costante, e questo lo ripaga delle

molte curve percorse a velocità supersonica col rischio di finire

nel fosso, o contro un albero. Il giudizio costante di chi lo ha

seguito da anni si sgretola però davanti al mistero dei Rain Tree

Crow. Perché sono un’altra cosa rispetto ai Japan? Ecco il punto

che rimane punto. La discussione si apre alla delicata, pericolosa

fase in cui bisogna stabilire la legittimità di una mutazione

apparente, e se vogliamo essere ottimisti, di uno spostamento impercettibile.

Prima di incontrarlo, ho tirato fuori tutto quello che

avevo dentro dei Japan e del Sylvian solista: mi si è presentato un

mare che sembrava quieto e che invece sotto era percorso da correnti

che non hanno nulla da invidiare a quelle che tenevano Ulisse lontano

da Itaca. Gli sono affezionato a questo mare, perché in qualche modo

mi ha sempre sbattuto dove voleva lui, magari in una spiaggia

deserta, e deve c’era pericolo. Eppure era affascinante proprio

questo misto di incertezza e avventura, di smarrimento e dubbio.

Sylvian era la prova che qualche volta possiamo affidarci ad “altre

ragioni”, che non siano necessariamente la risposta ad un

interrogativo sociale o il venire incontro ad una richiesta

ecologica. Mentre altri impazzivano in cerca di un’identità, e

spesso dicevano di trovarla in quella specie di Dio allungato che è

la chitarra, lui aveva tempo e modo di avanzare qualche perplessità,

stringendosi dove tutti si allargavano, contraendosi in un atto di

estrema interiorizzazione dove tutti si divertivano a rivelarsi

estroversi, ma in realtà la loro era soltanto una fottuta paura di

restare soli e senza un quattrino.

Le linee del suono di Sylvian sono

state sempre come le sue parole. Scelte rare, preziose, analizzate

sempre con esuberanza controllata, fino a ridurle allo stato gassoso

(in effetti, una parola è aria che “frica” tra le corde vocali).

Sylvian è la vaporizzazione di alcune certezze. Valore negativo? Non

direi, non direi proprio. Quell’essere impalpabili ha fatto dei

suoi discorsi un’appendice al vangelo privato di ognuno di noi. Un

vademecum che prevede la cartesiana accettazione dell’essere, cioè

del vivere e, in questo caso, anche, del produrre. Un baedeker che ci

insegna a visitare i mondi possibili secondo il principio per cui “la

possibilità è la sola giustificazione delle cose che siamo in grado

di vivere e di assimilare”. La musica di Sylvian è la riduzione in

“evento armonico di frazioni d’arte”.

Pezzi, scaglie,

frammenti, briciole tenute insieme da una forza soprannaturale che

governa tanto il suo modo di scrivere quanto il nostro modo di

recepire. Non esiste melodia in Sylvian in grado di determinare un

ritornello. Il “vero e proprio” è un concetto estraneo al suo

stile. Niente strofe, dunque, niente refrain, niente code, niente

canzoni, niente sinfonie, niente “larghi” o “minuetti”. Il

suo codice è una barra che nega la tradizione.

Tutto dolcemente

sfibrato, quasi una parodia della convenzione. Tutto destinato a

descrivere il senso di legami sottili o apparentemente impossibili

come per esempio quello tra pioggia, albero e corvo. Ma la gente si

chiede anche se per caso non ci sia anche qualche caduta

nell’autocompiacimento, se per caso la ricerca non invada talora il

territorio del decadente gusto dell’arte per l’arte, se per caso

tutto questo guardarsi non serva altro che ad arricchire i

costruttori di specchi e ad ammalare qualche nostalgico dandy invaso

dai libri di Oscar Wilde e dalle strazianti melodie senza fine di

Gustav Mahler. «Se smetto di guardare me stesso, smetto di vivere»

potrebbe precisare Sylvian. E avrebbe anche ragione, ma secondo me

certe cose è meglio non dirle, meglio limitarsi a pensarle. Lui però

ama se stesso come il prossimo suo, rovesciando il senso di una delle

regole dei buon cristiano. Tutto sommato sono contento: la “norma”

non ha mai prodotto grandi artisti, se non quelli che ad un certo

punto lo sono diventati ricusando quello che avevano accettato in

passato e che li aveva irregimentati al punto da perdere la propria

autonomia creativa.

E tutto sommato deve esserne contento anche lui,

che per esempio afferma di aver capito che i Japan erano il risultato

dell’insicurezza giovanile e dei tentativi, «spesso goffi» di

superarla. Fondamentale a questo punto capire in che modo un artista

cosi “mal” posizionato per avere un riscontro popolare ai suoi

sforzi e per intuire attraverso le vendite discografiche i progressi

compiuti, riesca a dirigere la propria esistenza pubblica e a

governare i propri istinti anarchici.

«Dipende dall’educazione, da come uno cresce, ma forse è meglio dire da come uno si trova suo malgrado a trascorrere quel periodo cruciale della propria esistenza che è l’adolescenza, il momento di massima ricettività, il punto nodale di tutta l’attività della memoria intesa come bagaglio culturale cui si attinge e come ricordo. E’ qui che si capisce che un uomo sarà destinato a vivere la crisi delle sue percezioni e a lavorarci sopra, o se invece più semplicemente vivrà sempre di pari passo con la propria coscienza, sempre in linea con tutto, sempre capace di rivedere fuori, all’esterno, nel mondo che lo circonda, ciò che ha dentro e ciò di cui è fermamente, filosoficamente convinto. Dall’adolescenza si vede insomma se un uomo sarà dubbioso o arrogante e sicuro».

«Dipende dall’educazione, da come uno cresce, ma forse è meglio dire da come uno si trova suo malgrado a trascorrere quel periodo cruciale della propria esistenza che è l’adolescenza, il momento di massima ricettività, il punto nodale di tutta l’attività della memoria intesa come bagaglio culturale cui si attinge e come ricordo. E’ qui che si capisce che un uomo sarà destinato a vivere la crisi delle sue percezioni e a lavorarci sopra, o se invece più semplicemente vivrà sempre di pari passo con la propria coscienza, sempre in linea con tutto, sempre capace di rivedere fuori, all’esterno, nel mondo che lo circonda, ciò che ha dentro e ciò di cui è fermamente, filosoficamente convinto. Dall’adolescenza si vede insomma se un uomo sarà dubbioso o arrogante e sicuro».

Cosi scopriamo il Sylvian del

Duemila: un uomo che ha lottato col mondo quando era giovanissimo,

che quando ha smesso si è trovato le mani sporche di terra, i

vestiti macchiati, e tutto senza neppure ricordarsi bene perché

aveva fatto a pugni con la vita.

«L'ambiente in cui vivevo era insensibile. Mi sembrava un muto al quale stupidamente ogni giorno chiedevo di dirmi due parole, così per non sentirmi troppo isolato. Sono venuto su costretto ad erigere delle barriere psicologiche contro tutto. La cosa più naturale che mi veniva in mente era che la vita poteva farmi del male. Mi sentivo programmato per esistere in una data maniera, sulla quale non potevo assolutamente avere un parere determinante. Ho cercato di esorcizzare quest’impotenza attraverso la musica. E’ stata la musica a gettarmi fuori dal mio ambiente, ma era un palliativo e lo sapevo. La fuga forzata mi è costata moltissimo. Sia come ascoltatore che come musicista ho vissuto questo approccio all’arte con estrema passione, perché era l’unica via che avevo per sfuggire alle costrizioni del mio passato. Soltanto dopo un paio di dischi ho capito effettivamente quello che stava accadendo, Il musicista aveva preso possesso dell’uomo e cercava di integrarlo nella sua dimensione, sicuramente più confortevole. Ed è stato allora che ho avuto per la prima volta in vita mia la possibilità di cercare me stesso».

«L'ambiente in cui vivevo era insensibile. Mi sembrava un muto al quale stupidamente ogni giorno chiedevo di dirmi due parole, così per non sentirmi troppo isolato. Sono venuto su costretto ad erigere delle barriere psicologiche contro tutto. La cosa più naturale che mi veniva in mente era che la vita poteva farmi del male. Mi sentivo programmato per esistere in una data maniera, sulla quale non potevo assolutamente avere un parere determinante. Ho cercato di esorcizzare quest’impotenza attraverso la musica. E’ stata la musica a gettarmi fuori dal mio ambiente, ma era un palliativo e lo sapevo. La fuga forzata mi è costata moltissimo. Sia come ascoltatore che come musicista ho vissuto questo approccio all’arte con estrema passione, perché era l’unica via che avevo per sfuggire alle costrizioni del mio passato. Soltanto dopo un paio di dischi ho capito effettivamente quello che stava accadendo, Il musicista aveva preso possesso dell’uomo e cercava di integrarlo nella sua dimensione, sicuramente più confortevole. Ed è stato allora che ho avuto per la prima volta in vita mia la possibilità di cercare me stesso».

Eppure tra Sylvian e i Japan c’è un

muro.

«Ma non cerco di fingere che quel periodo non sia mai esistito. Anzi, la luce attuale illumina molto nitidamente quanto è accaduto, e non rimpiango assolutamente di aver fatto e detto quanto è servito a realizzare il progetto Japan. Ma i Japan non erano altro che un periodo di apprendimento, una scuola d’arte e di vita, frequentando la quale ho conosciuto ancor di più me stesso e il mondo. Presto sono diventati una concentrazione di pressioni eccessive, un insieme di responsabilità che non aveva più alcun senso accettare».

«Ma non cerco di fingere che quel periodo non sia mai esistito. Anzi, la luce attuale illumina molto nitidamente quanto è accaduto, e non rimpiango assolutamente di aver fatto e detto quanto è servito a realizzare il progetto Japan. Ma i Japan non erano altro che un periodo di apprendimento, una scuola d’arte e di vita, frequentando la quale ho conosciuto ancor di più me stesso e il mondo. Presto sono diventati una concentrazione di pressioni eccessive, un insieme di responsabilità che non aveva più alcun senso accettare».

I Japan sono per Sylvian quello che sono i Genesis

per Peter Gabriel, Late For The Sky per Jackson Browne, gli

arrangiamenti di The Wild, The Innocent... per Bruce Springsteen, i

King Crimson per Robert Fripp, “Glad” per Stevie Winwood:

qualcosa di superato ideologicamente e di fatto.

Per il pubblico invece la lettura di una parabola prende solitamente in considerazione tutto l’operato di un artista. Non si tralascia mai niente: si compra tutto il pacchetto e, anzi, ci si rallegra delle varie fasi, dei diversi approcci e delle innovazioni perché non c’è passaggio che possa escluderne un altro, agli occhi innamorati dell’appassionato. Quando parli con Peter Gabriel invece è quasi proibito menzionare i Genesis. E anche con Phil Collins non è che l’argomento sia così semplice da affrontare, Il Lou Reed di Drella è nemico dichiarato del suo periodo “animale”, mentre con grande correttezza Stevie Winwood esprime tutto il suo disappunto su alcuni Traffic di sua conoscenza, ma senza il disprezzo isterico dell’uomo che non se la sente più di riconoscersi in una vecchia fototessera. Poi ci sono i riciclatori, quelli autentici come David Crosby che non ha mai negato a se stesso la speranza di poter vedere riformati i Byrds primo organico (a parte la dolorosa scomparsa di Gene Clark, l’addio più brutto di quest’anno), e quelli dissimulati come David Sylvian, che schiaccia il ricordo dei Japan sotto un caterpillar freudiano, ma poi regala alle scene un gruppo formato per “puro caso” da Steve Jansen, Richard Barbieri e Mick Karn.

Facile a

scriversi in copertina, una parola spiegarlo al pubblico

febbricitante che invece non ha mai nascosto la propria devozione e,

parallelamente ad essa, il bisogno inappellabile di rivedere i propri

beniamini di nuovo on the road. Ed è anche facilissimo corredare le

note introduttive dell’album con la “clausola”

dell’improvvisazione. Trame e suoni che nascono dal nulla, per pura

emanazione, per puro istinto orchestrale? Un altro dubbio, stavolta

più antipatico, che non consegna al disco dei RTC la stessa forza

descrittiva della copertina, la quale riporta uno scenario alla

Kurosawa, un mondo libero ma sul punto di essere guastato da sguardi

troppo interessati: un post-qualcosa che riesuma lo spirito

affaticato delle strade di Wim Wenders, gli spettacoli e le attese

che avevano il gusto di prendersi sul serio quando non erano altro

che la parabola discendente dì un ideale ormai doomed, giustiziato,

dal tempo e dai pensieri.

In questo clima di condanna visuale, è

agevole sistemare cronologicamente l’ottimismo conoscitivo dei

Japan, la coraggiosa analisi spirituale della musica del Sylvian

solista e il ritorno inconfessabile ad una logica di gruppo. Il

Sylvian da solo esemplificava la ricerca dell’io che per

sopravvivere si guarda dentro. Per questa operazione aveva invitato

di volta in volta artisti con i quali il contatto umano è stato a

volte anche difficile, ma non lo era mai lavorarci.

Vicino a Czukay

si scorgeva il Sylvian espanso della sinfonia retrattile, cioè di

quei moduli elastici che hanno trasmesso alla musica contemporanea un

po’ di vecchia scuola tedesca (da leggere come Bruckner ma anche

come Klaus Schulze).

Vicino a Sakamoto ronzava il Sylvian agile del

pop appena tradito, appena offeso, ma non svergognato. Un lirismo che

proprio dal piano acustico di Sakamoto prendeva forza da sbattere giù

un albero.

Singolari tensioni fruivano poi della cortese follia di

Robert Fripp (“Upon This Earth”) per infilare le dita nel mondo

degli strumentali come fosse pongo, o per donare proprio attraverso

la riutilizzazione dei frippertronics un

senso agli accostamenti Occidente-Oriente (“Steel Cathedrals”,

colonna sonora del filmetto di Sylvian e Yamaguchi) che altrove non hanno mai convinto troppo e

che fuori da Sylvian paiono accettabili nelle colonne sonore di

Sakamoto e un po’ spregevoli in certe cineserie d’imitazione,

probabilmente made in Sorrento.

In ogni caso, il Sylvian degli

attuali Japan-non-Japan o dei forse-Japan è un uomo che sa di aver

compiuto il passo decisivo verso la maturazione.

«La maturazione è

anzitutto un evento interiore: più avanti si trasforma in una nuova

consapevolezza artistica. La distanza tra Japan e Rain Tree Crow è

infinita. La mia vita tra le due esperienze la vedo oggi come una

fase di sviluppo a tratti interminabile e a volte difficile. Alla

fine dei Japan ho trascorso due anni di grande intensità, durante i

quali ho preso maggior coscienza di me e ho cambiato il modo di

relazionarmi al mondo esterno. Uno dei punti cardine del mio

rinnovamento spirituale è stato quello di approntare una più

approfondita conoscenza psicologica di me stesso. E dall’84 posso

dire che c’è effettivamente stata una continuità in ciò che ho

fatto. Cosa che non accadeva prima, dove le mie attività spesso non

avevano una logica che le raggruppasse e le facesse apparire per ciò

che effettivamente erano: il prodotto di un’unica personalità».

Casuale forse, ma non troppo, che il rifiuto di Sylvian di aderire a

qualsivoglia progetto discografico di gruppo sia coinciso con il

periodo più nero degli anni Ottanta.

«E’ stata certamente una

decade di rapacità e di materialismo, specie dall’83 in avanti.

Tutti hanno lavorato per proprio conto, c’è stata, specie nella

musica, un’espansione di quella che potremmo definire iniziativa

artistica privata e ciò ha portato come conseguenza un inasprimento

dei sentimenti, un bisogno di circoscrivere la propria zona, il

proprio territorio d’influenza. Eppure credo che proprio per questi

motivi è stato per me un periodo determinante, perchè ho potuto

perfezionare un distacco dall’industria musicale che prima non

avevo il coraggio di avviare. Ero conscio di quello che dovevo fare,

ma non sapevo da dove cominciare, Il percorso abituale

vita-lavoro-vita è diventato improvvisamente più agevole dopo che

avevo capito come dovevo posizionarmi in rapporto ai disagi del

mercato e alle inutilità che esso mi offriva dal punto di vista

professionale».

Forse è bene specificare a questo punto che cosa

intenda Sylvian per materialistico.

«Non una dimensione opposta al

misticismo, ma qualcosa che piuttosto si bilancia con la

spiritualità. In sostanza, sono convinto che esistano più realtà,

e una di queste può essere considerata la realtà materialistica. Ci

sono artisti che puntano alla realtà materialistica, non insomma in

senso marxista, e altri che puntano alla realtà spirituale, non

dunque in senso anti-marxista. Una ti proietta nella società per

confonderti, l’altra ti permette di mettere a fuoco meglio te

stesso e le cose».

Ma naturalmente c’è da supporre che la

spiritualità cui Sylvian allude non ha nulla a che vedere con la

religione.

«La parola religione ha diverse connotazioni, e ciò che

ne complica l’analisi è che sono quasi tutte vere o, quanto meno,

accettabili. Capisco il problema sociale della religione costituzionale, che segue liturgia e regole come un grande dopolavoro

aperto a tutti, ma non lo vivo assolutamente. Diverso invece è quel

concetto di religione che a livello popolare si lega all’idea di

potere e di assenza di compassione. Ma, se proprio debbo usare l’espressione, per me la religione è

la spiritualità in sé, collegata all’idea di connessione con

tutto ciò che esiste. E tutto questo si aggancia a sua volta non

tanto al senso di solitudine, la quale non implica una scelta ma

diventa il risultato di una serie di fallimenti esistenziali.

L'essere soli è invece un’esperienza totalmente positiva,

assolutamente gratificante e vantaggiosa. E’ l’unico modo per

entrare in contatto con quella parte di te che ti consente, quando

l’hai conosciuta a fondo, di vedere la vita in un modo nuovo. Il

risultato finale è che uno acquista più responsabilità nell’essere

la parte singola di una collettività. Quando ero giovane non avevo

la sensazione di far parte di una società, ma soprattutto non volevo

affatto. Adesso non soltanto vedo la questione in modo diverso, non

soltanto sento di appartenere ad un mondo, ma sento anche di

condizionarlo. Che poi è la guerra dell’artista che intende

incidere su quanto gli sta attorno, contrapposta a quella sterile

combattuta con armi caricate a salve di chi pensa all’arte come

prodotto che gira attorno a se stesso. L'arte ti aiuta a crescere e a

sviluppare la tua sensibilità perchè la vera arte ha sempre uno

scopo. Sono andato avanti con le mie idee sulla musica, forse qualche

volta mi sono ripetuto, ma non ho mai avuto la sensazione di

invecchiare dietro le mie cose. E nello stesso tempo non ho mai avuto paura di

perdere l’innocenza della mia gioventù. Tutto sommato ciò che più

mi terrorizza è che un giorno potrei anche accorgermi che tutti i

passi avanti che ho compiuto non sono che apparenza e che invece sono

rimasto fermo come un palo della luce. Ma anche in questo c’è

qualcosa da imparare. Del resto la vita si ferma soltanto quando non

hai più la forza di apprendere niente».

Ecco allora che nella

musica di Sylvian si fa strada l’ipotesi che ogni canzone nasconda

una preghiera, qualcosa di profondamente spirituale che possa anche

magari per un solo attimo ridurre lo iato esistente tra l’uomo e le

proprie aspirazioni, tra l’uomo e ciò che non può conoscere ma

soltanto intuire.

Eppure anche in questa operazione, che sembrerebbe

attuabile in totale solitudine (per dirla alla Sylvian nell’”essere

soli”), si può ricorrere all’ausilio di qualche compagno dì

solitudine. Dunque qualche volta l’alleanza partorisce qualcosa,

specie se l’alleanza matura nelle alte sfere creative che hanno

accomunato spesso i destini di David Sylvian e di Ryuichi Sakamoto.

«Siamo molto vicini, ma non è sempre stato cosi. All’inizio, lavorare con Sakamoto era abbastanza straniante. Lui non capiva una parola d’inglese e ne parlava ancora meno. Così dovevamo ricorrere ad un interprete che, se da un lato ci permetteva di chiarire ogni punto oscuro e di approfondire quello che c’era da approfondire, certamente non dava ai colloqui un tono intimo e partecipato».

«Siamo molto vicini, ma non è sempre stato cosi. All’inizio, lavorare con Sakamoto era abbastanza straniante. Lui non capiva una parola d’inglese e ne parlava ancora meno. Così dovevamo ricorrere ad un interprete che, se da un lato ci permetteva di chiarire ogni punto oscuro e di approfondire quello che c’era da approfondire, certamente non dava ai colloqui un tono intimo e partecipato».

Ero

convinto però che Sylvian conoscesse il giapponese. «lo?

Assolutamente no». Poi però correggere il tiro: «Non al punto da

sostenere una conversazione».

Ben altra cosa, e comunque è

divertente pensare a questi due figuri, tutti presi dalle loro

visioni, parlare animatamente col cuore in mano senza parlarsi

affatto e costretti a ricorrere ad un estraneo.

«Sakamoto mi

stupisce ogni volta per la grande cultura che possiede. Credo che la

sua cultura sia paradossalmente più vasta del suo talento. Ed è

così che riesce senza artifici a passare da un genere all’altro.

La sua naturalezza mi lascia di sasso, credo proprio di invidiarlo

moltissimo. In ogni caso, la cosa che più mi colpisce sono i suoi

assoli pianistici. Non ce n’è uno uguale all’altro. Ha

un’immaginazione fertile come un campo di grano. Sono l’esatta

combinazione di cultura e talento».

Quanto agli altri? «Con Holger

sono molto amico, la nostra collaborazione nasce da un’intesa

maturata anche lontano dagli studi di registrazione». Ed è fuori di

dubbio che l’armonia tra Holger Czukay e David Sylvian sia tutta

nel modo di contaminare i generi proposti per esempio in Flux +

Mutability.

«Di Robert Fripp invece apprezzo moltissimo la sua

capacità di disciplinare la creatività. Lui è un rigoroso che

parte però dal presupposto opposto, cioè dal puro istinto melodico».

Continuiamo a dirci soddisfatti dei cambiamenti del mondo che dopo

aver accolto le innovazioni della world music, sta rapidamente

mutando aspetto per consentire ulteriori progressi. Sylvian ha

un’idea di world music che somiglia molto ad un furto collettivo su

base anarchica: cioè si vive di continue incursioni in territori

stranieri ma senza sapere a priori quale deve essere l’obiettivo da

centrare. Quanto a cinismo, non è da bassa classifica. Non si sente

una star della world music: il mondo comunica bene, ma secondo lui

tutto questo è sempre accaduto, soltanto che ultimamente il mercato

ci sta costruendo sopra una tendenza. Quanto al proprio vivere, alle

proprie realtà “homemade”, si sente protetto dalla Londra di

Chelsea dove abita senza condividerne l’agio borghese. Eppure

Sylvian è il borghese per eccellenza. Dice di appartenere al suo

tempo ma certo è che non starebbe affatto male a Parigi dopo la

Comune del 1871, preda di qualche infatuazione “maledetta”. Non

si svela il mistero dei Rain Tree Crow. Giusto così, dietro la

patina del riflessivo, magari questa è l’unica cosa cui Sylvian

non ha realmente pensato. Lui, che per definizione sa che un artista

per arrivare al top non può privilegiare né istinto né metodo, ma

coniugarli, è in crisi nello spiegare la ragione di un “no!”

tanto deciso all’impressione che in effetti i RTC siano dei Japan

in maschera. Forse c’è da ridere, forse, come sente il Sylvian che

invoca un Kundera per il rock, è una matassa da dipanare lentamente.

Magari col prossimo appuntamento che ci daremo esattamente a metà

strada tra un “Beehive”, le “Georgiche” di Virgilio e un film

di Ozu.

(Enrico Sisti, Rockstar, agosto 1991)